. .

.這一家的故事能追溯到安土桃山時代,經營菊乃井料亭的村田家,曾經是侍奉過高台院(豐臣秀吉正室)的茶人,世代都住在高台寺,大正奉還後,沒了差事,只好以懷石料理的技藝維生,後來乾脆就在高台寺邊上開起了料亭。

一九一二年,菊乃井創立。菊乃井的名字,來自東山腳下一口著名的古井─「菊水の井」,位在高台寺西側,水質清澈甘柔,因為泉湧如菊花瓣,故名菊水,據說高台院當年即用此井水泡茶。如今的菊乃井,仍採用相似於菊水の井的水源。用好水,是菊乃井的堅持,並非全然的吹毛求疵,當水中的碳酸鈣含量超過60PPM時,昆布裏的穀胺酸是難以釋出的,這嚴重影響到日本料理的靈魂─出汁的製作。即使遠在東京的分店,用的還是京都送去的水。

藏在祇園的最深處,菊乃井本店的門面並不張揚,有如尋常百姓的老宅,又隱隱透著一股神秘氣質,引人一探究竟。走進玄關,滿是春天的桃花吊掛,腳下踩著兩塊巨岩,氣派油然而生,抬頭間,只見三位女侍跪在面前,伏地鞠躬。

我們一行八人佔據了二樓的大包廂,其面積再坐一倍人也有餘,空間顯得十分寬裕,房間盡頭是一精緻的小庭院,床の間擺上了四季花卉掛軸,畫功一般,設色還算素雅。矮櫃上的插花則別有風情,以信樂瓶插上白桃,再搭配一株含苞待放的山茶,咫尺間流露無限春意。

菜單是事前決定的,我們只點了幾瓶菊乃井自家標牌的清酒,兩位女侍旋即退下。沒多久,送來了先付,隠れ梅。

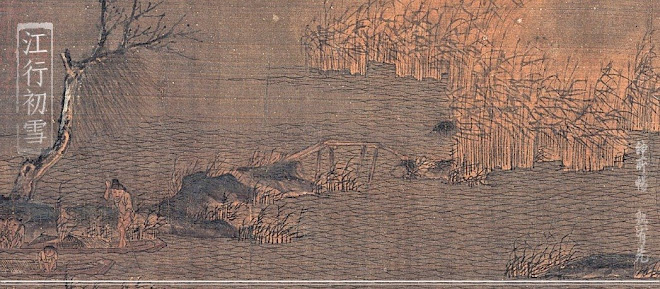

這是菊乃井在早春的招牌開胃菜,靈感來自三月的景色,當繁天將落的梅花覆上最後一場春雪,這樣的意境被轉換到餐桌上。朱漆蒔繪碗裡擺了一顆以高湯煮過的梅干,上附一層雪白的醬,是用新鮮鯛魚的精白,調以磨碎的白芝麻,清鮮高雅,與鹹酸的梅子兩相融合,無論是口味還是境界,都讓人折服,做為一道開胃菜,堪稱經典。漆碗的蓋子,則翻過來斟入了濁酒,更加點出春天的到訪。眼前的畫面由紅、白、黑、金四色構成,喜氣,卻不俗媚,從漆桌、漆盤、漆碗到碗中的料理,這層次,是由文化底蘊堆砌而成。

清酒接著上桌,配合隨之而來的八寸。酒是菊乃井委託京都老店松本酒造製作,此兩百年歷史的酒造至今仍採手工。選了純米吟釀,精米步合58%,日本酒 度+4,香氣不算濃厚,但是酒體結構穩健,純米酒的特長發揮的可圈可點,奇怪的是入喉卻不感覺重量。伏見區本就以濃醇派見長,此酒造專攻純米酒,其酒卻能搭配以清淡著稱的京料理,不能不承認確實有點門道,事後查找,似乎酒米以五百萬石為基礎,或許是其關鍵?

八寸分為山珍與海味,一皿滿是春天的菜蔬,蕨、筍、土當歸、油菜花,佐以山椒芽提味,另一側則是時鮮,白魚壽司、飯章魚、烏賊、及幾顆鮭魚卵點綴在百合之上。八寸之名源於盛器形制,即以八寸見方之盤盛菜,特別重視季節感。這裡匯集了各種當令食材,每樣食材的品質與調味都屬上乘,遺憾的是,你永遠記不住這道菜究竟什麼味道。為了展現個別原味,食材間並沒有甚麼味覺上的協調關係。朦朧間,你只知道吞下了春天。

向付為三種刺身,先上場的是一老一少,車海老,及京料理舞台上永遠的小生,鯛魚。這菜除了選材的功力,考究的是刀工,真鯛被片得薄透盤底,紋理清晰緊緻, 閃爍著淡淡光芒,每一片魚肉的邊緣仍然銳利,是高水準刺身的特徵,肉質的甘甜更不在話下。

鮪魚肚用的是三十公斤的小鮪魚,脂肪的紋路細密無比,有如葉脈般均勻分布在粉紅色嫩肉上。魚片裝在一青花盤中,其上點綴了一抹黃芥末,所附的沾醬並非適才的山葵加土佐醬油,而換上了蛋黃醬油。一片入口,飄飄欲仙,肉在咀嚼中慢慢融化,卻不會過度肥膩,適當比例的瘦肉保存鮪魚的風味,蛋黃醬油更賦予另一層次的鮮度。搭配蛋黃醬的巧思, 讓這生鮪魚搖身成為一樣獨到的菜,而非只是普通的生切魚片。

兩片吃完,正恍惚間,覺得這青花盤子越瞧越不對勁,翻過來一看,嘿,考我們來著?趕緊請來女侍詢問盤子的出處,她也答不上來,下樓問去。五分鐘後,遞來了小紙條一張:明時代古染付。果真!明朝天啟年後出口日本的外銷瓷。幸好咱們還有點眼力,差點就被他唬弄過去,用一個近四百年歷史的老盤子裝菜,可以如此的理所當然,完全沒有企圖解釋,讓人啞口無言。

蓋物一掀,黃碧照人,潮香一飄出,即知海膽來也,然而主角其實是春發的油菜花,細細切碎,攪入豆腐上籠蒸,搭配海膽濃汁,頗為奢華。明知這不會是海膽的最佳狀態,不過既然主從分明,破格演出,還是讓人樂於接受。小小的黑交趾蝴蝶碗裡,綻放的是黃澄澄一片油菜花田的春光。

緊接著是燒物,和牛塩釜燒,用昆布包裹牛肉,再以天然海鹽封住,入烤箱燜燒,切片色如胭脂輕染,還看得到一絲絲半透明的脂肪穿梭,盛在鐵繪香菇紋小皿中,擺上一朵真的烤香菇,十分俏皮。牛肉火候確實完美,鮮嫩多汁,恰逢週日,英國同學笑稱,這應該是她吃過最強的Sunday Roast。附上沾醬兩種,一是清爽的洋蔥醋汁,另一自製胡麻醬。

因為同行女同學眾多,戰力不足,牛肉片片往這裡遞來,這種節骨眼怎忍心拒絕?照單全收,吃完已經飽了七分。喘息之際,又攻上來小盅一個,猶如陶製的shot glass,裡頭裝著深褐色汁液,好奇的小啜一口,喝~ 好傢伙,整個人被它電了一下,幾秒後才回過神來。這根本就是甲殼素原汁嘛?蝦的香氣精華全都濃縮在內,一飲而盡,又饞了。

酢物如同八寸一般多樣,洋洋灑灑六種,延續季節主題,使用各種春天乍現的食材,像是うるい、蕗の薹(款冬)、楤芽等等山菜,日本人相信吃這些初發芽的野菜能帶來活力,實際味道上也就圖個野趣,也許是我不解風情,六樣小菜中印象最深的還是螢烏賊。

強肴出現,代表接近尾聲,一個綠釉京型土鍋飄著黑呼呼一層紫菜,下面用銀炭子燒著保溫。紫菜湯?會不會太普通?拿勺一舀,發現只是披著羊皮的狼,蓋在紫菜下面的,是筍塊、海鰻、和龍蝦,回應剛才同學的感言,這大概是我嚐過最強的紫菜湯了…可惜找不到蛋花。

吃到御飯時,已是人仰馬翻,大家都快吃不動。但眼前這十二樣食材做成的散壽司,無論如何也要扒兩口,一旁還配上白味噌與法連草打成的野菜湯止椀。看著檯面上還有好幾碗飯剩著,這時我提議,打包!美國同學聽了快暈過去,“No! I don’t wanna ask a doggy bag in this kind of restaurant… ”,我說,聽我的準沒錯。隔天中午,她們果然見識了生命中最豐盛的「Doggy Bag」,兩盒便當打開,就跟全新的一樣,上頭的鮭魚子、海鰻、山椒葉、煎蛋等等全部重鋪了一遍。

正餐告一段落,一杯焙茶下肚,舒緩許多。欣賞著手中的鐵繪蘭紋粉青杯,蘭花葉展現著隨性粗獷的筆意,應和著粗釉,與杯中的粗茶。甜點採和風洋食,煎焙大麥冰淇淋,與卡士達烘蛋糕,簡單清爽,可以在極度飽食的狀態下順利吃完,恰如其分的一品。

雖然懷石料理的初衷早已模糊,功能遠遠超過為茶道暖胃,但形式上,當然還是要以一碗抹茶作收。喝抹茶少不了茶點,今天的和菓子是櫻餅,以櫻花葉包裹麻糬,內含紅豆餡。接著剛刷好的抹茶上桌,盛在醬黃色茶碗中。觀其器型釉色,判斷應該是高麗茶碗中的伊羅保,成色要比古伊羅保更加濃郁,襯著鮮綠的抹茶,有股春發大地之感,再次呼應了整套料理的主題。

一套京懷石吃下來,等於一種全面性的文化體驗,順便上了一堂瓷器課,受益匪淺,其實不光是陶瓷,這裡的漆器、竹器、木器、玻璃器…全都有獨到品味,甚至置筷子的小銀錠、墊酒瓶的小竹籃、吃和菓子的黑文字木籤(用一種樟科木所製)等等…,沒有一樣細節是敷衍了事。更重要的,料理還原了這些器物的生命,成器以致用,才是人類造物的法則。很高興看到這些鍋碗杯盤們,快樂的在京都的老料亭裡活躍著,比起它們關在博物館裡的同胞,幸福萬分。