這月歷經幾場大霧,心神恍惚間仍在雲裡霧裡,昏昏不得脫。

前周東京之行,逢其新年賀歲,東京國立博物館特展長谷川等伯松林圖,展期兩周。再見東洋水墨第一神品,悸動不減初次相遇。六曲一雙小小的屏風,在國寶展廳一擺,整個空間化作它的延伸。松林裡的霧氣漫布在展室,彷彿還能聞到伴著水氣的冷冽松香,同風吹樹搖的妙響。

迷霧繚繞松林,看似經過縝密布局。走近細瞧,每支松針與松根,都以急促的草筆勾出,其勢之迅猛,有如即興抽象畫。綜觀等伯一生作品,以宗教、人物、障壁畫為主,多為高裝飾性的工筆畫,松林圖反而是個變體。有人揣測等伯畫松林圖當時的心境,五十歲出頭,好友千利休與長子久蔵相繼意外過世,心中創痛隱藏在筆下。看著那近乎歇斯底里的顫動墨跡,頗有顏魯公寫祭姪文稿的激情。

退步再看,當線條逐漸模糊,取而代之的,是那無邊際的寂寥世界。無論退得多遠,視線始終離不開畫面。這才明白,松林圖,主角並不是松。等伯所畫,是霧,是風,是空。一切糾結跌宕,總伴隨這不多不少的留白,無垢無淨的空相。

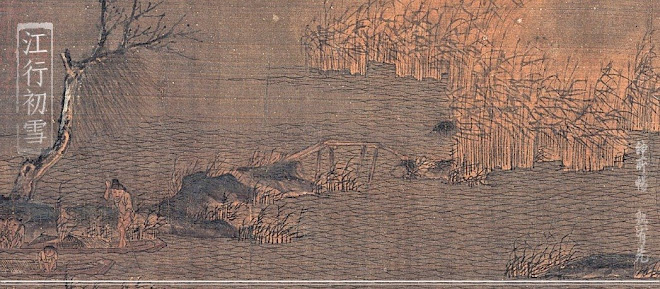

同日,隔壁東洋館中,另一片濛濛景象,靜悄悄地展開。舊傳李龍眠瀟湘臥遊圖,延續著方才松林裡的雲霧。若說松林圖是水墨寫霧近景之最上乘,此瀟湘圖堪稱滄茫山水的極致。中國畫壇裡的煙雨江山,素以米家為翹楚,米南宮之作尚不得見,小米倒留有一幅瀟湘奇觀圖。比較兩瀟湘圖之韻,個人偏好這名不見經傳的李氏作品。

乾隆爺說,這張瀟湘圖滿足他對蘇軾所題瀟湘晚景圖的詩意:"照眼雲山出,浮空野水長。舊遊心自省,信手筆都忘......"。詩圖兩相照映,意趣橫生。全畫以濕筆渲染出遠山輪廓,兼以淡墨點林暗示山形,少見勾勒皴擦,呈現米家山水般的氤氳,又較之為工。細看可見草堂隱寺、山村漁樵,以寫實之筆寫意,固自引人入勝。此作無論風格或是技法,在中國畫史都屬罕例。

兀自又想,若非歷代名家以訛傳訛,認定此畫為伯時手筆,該當如何?故事回到南宋,一位雲谷老和尚托舒城李生為他畫了這幅瀟湘圖,他一生遊歷名山大川,獨缺瀟湘勝境,如今年老體衰,隱居吳興,無緣親訪,故求畫以了澄懷臥遊之願。後代藏家不加考證就張冠李戴把李生認定為李伯時,因為他也是安徽舒州人。所幸畫後題跋與李伯時年代不同,為此畫身世留下了證據,可惜沒留下這位李姓畫家的名字。

乾隆爺以收齊董其昌所記顧從義家四大名卷為傲,還個別在四卷之後題畫梅蘭竹菊四君子,後稱乾隆四美。他在某個雨天展此"李伯時卷",欣然有會,畫下窗外雨竹裱於卷尾,自此它的身價在內府珍藏中不同一般。清末動亂,它輾轉流入日本,東京大地震時,菊池惺堂冒死救出此畫,同蘇軾寒食帖,更添傳奇。如今它收藏在東京國立博物館,被指定為國寶。

難以置信,至少我不相信,近千年來這麼多灌注在此卷的精神力量,完全出自畫面本身的感動。抽去李伯時的大名,也許現在我們根本就看不到這張作品。凝視著,在煙雨背後,似乎望見一張凄楚的臉,暗自冷笑,笑這世間愚蠢的人們,何時才能真正睜開雙眼,看見藝術?

飛機返回京城,降落在五里霧中,這新世紀霧都裡,已無時不是畫境。登樓遠眺,俯瞰萬家燈火,一片雲海,漫射七彩光芒。如果時空能夠錯置,這裡當是兩晉士人的樂土。談玄論道,品茗飲酒,終日煙霧繚繞;深吸吐納,內煉丹術,倍助成仙修道。浸淫日久,難分幻境與現實的差距。